孙氏书楼——点亮眉山文脉的一盏明灯

来源: 责任编辑:任枫枫 2018年10月31 10:36:55

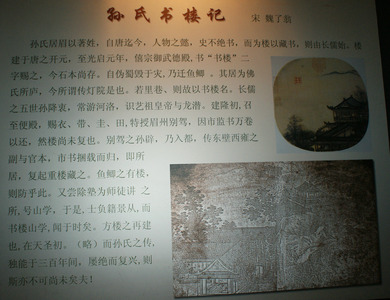

孙氏书楼图.

在三百年漫长的岁月中,一座私人藏书楼为何能在屡次被毁后又很快复兴?它与眉山史上880多名进士有着怎样千丝万缕的联系?

孙氏书楼,被称为“天下藏书最多,历史最久的私家图书楼”,它的出现居然与全国三大雕版印刷中心之一的眉山密不可分。

这是一座怎样的藏书楼?它到底在哪里?为何至今为后人留念?

历经千年沧桑,孙氏书楼可谓影响古今,但它还能否为我们还原当年的盛景?它的历史存在留给后人怎样的影响?

历史描绘的孙氏书楼图。

(一)

走进三苏祠纪念馆,除了令人啧啧赞叹的三苏文化外,靠近展览大门左边的一处记载总会令讲解员不经意间多停留一会,这是令所有眉山人引以为豪的一个角落。

一篇由宋代魏了翁撰写的《孙氏书楼记》很是醒目,周围是眉山成为当时全国三大刻板中心的相关史料。展览馆这样的陈列预示着两者存在着某种联系,而这源自当时一个全国最大的私人藏书楼——孙氏书楼。

眉山自古被誉为千载诗书城,自然离不开深厚的历史文化渊源。除世人皆知的“三苏”文化影响古今中外,一定也少不了“亲近书香、与书为盟”的读书氛围。人们普遍认为,那座历史上又被叫做“万卷书楼”的孙氏书楼,与眉山人自古酷爱读书、购书、藏书甚至筑楼藏书有着密切的关系,甚至对眉山文化也产生了深远的影响。一座私人藏书楼怎会有如此巨大的影响?是夸大其词还是有据可考?此说又从何谈起?

早在唐代开元年间,孙氏书楼在眉山就存在,并且在宋代又得到了更大的发展,甚至连皇帝夜御笔赐“书楼”二字。在宋代魏了翁所写的《孙氏书楼记》中,他称孙氏书楼是“天下藏书最多.历史最久的私家图书楼”。 正是因为孙氏书楼的存在,眉山人近水楼台,读书之风盛行。在这里,不得不谈到孙氏书楼的由来。

据《三苏祠》杂志执行编辑文博副研究员何家治讲述,唐朝开元时期,天下初定,政治清明,百姓安居乐业,呈现盛世之景象。自汉延续下来的士族制度渐渐被当朝所不容,未避政乱,北方的孙姓士家大族来到了眉山。唐开元年间的眉山人孙长儒特别喜欢读书、购书和筑楼藏书,影响甚大。到了光启元年,唐僖宗为奖励长儒,特意御笔亲书“书楼”二字以赐赠,当时孙氏书楼藏书的规模由此可见一斑。

后来书楼虽然由于战乱遭火灾焚毁,但其后人却能屡屡修复,重建其辉煌,不能不说是一件十分难得的事。

据史料介绍,孙长儒的第五世孙孙降衷自幼以博学多识见闻于乡里,但不求仕进,轻于名利,以一布衣之身,畅游名山大川,性格豪爽,为人仗义。孙降衷的家财在当时算不上不殷实,却为人慷慨,诚挚有度量,好读书,每天学习都不觉得累,对于经史子集、诗词歌赋兴致颇高。

南宋魏了翁的《孙氏书楼记》记载,孙降衷言辞敏锐,天生聪慧。在游历开封途中,遇见了尚未发迹的宋太祖赵匡胤,由于性情相投,两人结为知己。

待宋太祖登基后,太祖本想赐孙降衷高官厚禄,但不料孙降衷却说:他无意仕途,如果陛下非要赐赏,那不妨赐我书卷万本,藏于家乡,德惠后人。

宋太祖一听,还有不爱官爱书的人,他大为高兴,于是赐给孙降衷锦衣玉带,授与他眉州别驾的官职,赐送他田土产业。借此,孙降衷借机四处搜求购置万卷书回归故乡眉山。一直到孙降衷之孙孙辟时,又再赴京都购集了大量书籍,终于孙氏书楼终于圆满,成为了当时“天下藏书最多,历史最久的私家图书楼”。

此后,孙氏书楼虽然多次遭灾损毁,但孙氏后人总是不遗余力搜购补缺,再兴书楼,重振山学(私学)。魏了翁《孙氏书楼记》云:“孙氏之传,独能于三百年间,屡绝而复兴,则斯亦不可尚矣夫!”为之嗟叹不已。苏轼曾云:“吾州之俗有近古者三:其士大夫贵经术而重氏族,其民尊吏而畏法,其农夫合耦以相助。盖有三代之遗风,而他郡之所莫及也。”眉州北宋时文教昌盛,眉山号称“千载诗书城”,孙氏书楼起了不小的作用。

在宋代,眉山人衡量一个人的社会和文化品位不是看你的金银财宝,而是看你的藏书多少。这样的文化环境与氛围,助长了“其民以诗书为业,以故家文献为重”。由此宋代出了880名进士,连皇帝也惊叹:“天下好学之士多在眉山……”

孙氏书楼的大概位置。

(二)

历史上的孙氏书楼影响了世代读书人,其辉煌功绩自不待言。但如今远离了那个带有功利色彩的科举制时代,孙氏书楼除了被专家学者以及到过三苏祠纪念馆的游客了解外,很少有人知道这座曾经带给眉山无限荣耀的藏书楼。

关于孙氏书楼的故址,记者试图进行找寻,但却苦于无人带路,无处探寻。东坡区文管所所长杨宇春告诉记者,这次“三普”并没有将其列入普查对象,虽曾听人说起,但由于当时经费、时间等条件不足,很遗憾未能了却这一心愿。但他确定其大概方向是在东坡区复兴乡附近,但具体位置尚无法确定。

何家治也向记者表示,由于历史久远,无法了解到其具体位置,只是根据相关文史资料大致推断在东坡区复兴乡和永寿镇的附近,并且处在商贸集散之地或驿站。当记者电话采访到复兴乡新上任不久的宣传文化服务中心一位姓刘的主任时,他向记者表示没有听说过孙氏书楼,要向其他人请教后再给记者回话,可惜的是之后便再无音信。

作为历史的载体和文化的符号,书楼成为一代文风的见证,陶冶了一方士子,传承一方文脉,书楼可谓功不可没。但如今令人尴尬的是,它似乎成了明日黄花,只是停留在纪念馆和有限人群的记忆中,这不能不说是一种遗憾。既然历史上出现了这样一座当时全国最大的私家图书馆,那么它对眉山文史的发展又意味如何呢?

据介绍,孙氏书楼的主人孙氏家族在眉山当地具有很高的名望, 家族成员学有渊源, 学术上具有承继性, 并拥有丰富的私家藏书,

形成了宋代乐山学术文化研究的独特群体, 促进了当地文化的发展。由此, 家学的渊源, 丰富的藏书,

为父子、兄弟、祖孙之间或家族成员之间相互熏陶、培养、提携提供了基础和条件。熏陶即所谓的“书香门第”的感染、激励; 培养就是品德、学业上的教导、提携,

使这些家庭的子弟容易得到名家显宦的识拔。这也是家族成员最终成为学术大家, 而他们的子孙也因此继承了家学之风,

各有成就的原因。从而为宋代眉山学术造就了一批精英。

据有关学者讲述,这些家族, 大多分布在离刻书中心较近的地区。刻书、印书之风给家族藏书提供了条件,

也给家族成员创造了优越的学习环境, 因而家族中学者、名人、藏书家辈出, 带动了当地学术文化的发展。眉山由于“孙氏书楼”范本书丰富,读书者多了,写书的人也多,有了生意,刻版商就不断往眉山跑。久而久之,眉山便成为全国三大刻板中心之一,眉山刻板印刷不仅数量多而且质量高,有一位商人为了显示他的刻印质量,他就在刻板的书的读书目录的末尾刻上两行大字:“眉山程舍人宅刊行,已申上司不许覆版”。据专家考证,这是中国最早在书中印有保护版权的牌记。

可以说,孙氏书楼的影响力不断扩大引领着刻书事业蔚然成风,使成都成了当地的文化中心。到了宋代,蜀中刻书业逐渐向眉山发展。如眉山七史的刻印,唐宋名家著作、三苏等人散文的刻印等,为世间著称。眉山的苏林、程舍人和万卷堂书隐离等,都是私人刻印图书的名家。据三苏博物馆保管陈列研究部主任徐丽介绍,刻书之盛,丰富了藏书,带动了学术文化的发展,活跃了四川地区的学术文化氛围。因而两宋成都、眉州两地藏书最为丰富, 藏书家也最多,文化自然也最为发达,以上家族成员文才辈出,也就成为必然。宋代眉州科第中甲乙科的就有880余人。清人彭端淑曾说:“两宋时人文之盛,莫盛于蜀,蜀莫盛于眉……”

有历史学家认为,宋代的眉州俨然成了巴蜀的文化中心,但这是很奇特的。成都从秦汉时代起就是西南的通都大邑,又是巴蜀的政治经济中心,人才荟萃,在文化方面执牛耳应在情理之中。然而古时眉州既无成都的历史积淀及区位优势,在宋以前又几乎是个默默无闻、毫不起眼的小地方,到宋代却逐渐成为推进西蜀文化发展的力量源,连成都也瞠乎其后,十分值得研究。有专家表示:“如果我们将眉州在宋代文化特别发达,尤其是文学、史学长期处于全国领先地位的现象称之为‘眉山现象’,大概不为过分。”

三苏博物馆保管陈列研究部主任徐丽介绍。

(三)

如果说眉山现象值得好好研究,那么孙氏书楼的出现是偶然还是必然?

科第之盛,与孙氏家族等文化家族密切相关。分析宋代眉州籍进士的学者发现,历科登第者主要集中在程、孙、朱、史、苏等大族。由于家族经济力量的保障,家传应试教育在方式方法上的优化,长期的科场经验积累,使他们习进士业的子弟有着显著的传统优势,往往父子兄弟科第蝉联,这是其他弱族寒家所无法企及的。科举既将士子变为从政治民的官吏,同时也将其中的一部分带入文化殿堂,成为包括文学、史学、哲学在内的各个学科门类中的精英。正是后一种情况,使古时眉州成为宋代西蜀甚至全国耀眼的文化亮点,成为“眉山现象”。

由家族文化传统,通过教育、科举,不断培养出新生代,从而形成各个领域中成就卓著的“文化家族”。至此,一条生生不息的“文化链”于是形成。在眉山一地一代而产生如此众多、如此具有影响力的作家和学者,有如此发达的出版业,在宋代几乎是绝无仅有,也最深刻、也最丰富地为后人解读并诠释了宋代文化中“眉山现象”的成因。

何家治介绍,家族藏书促进了民间教育事业,

大大提高了当地人的文化素质, 活跃了当地的学术文化氛围。如孙氏“书楼”的构建对当地的民间教育做出了很大贡献。据《鹤山大全集•眉山孙氏书楼记》记载, 孙氏家族几代人苦心经营,构建了著名的“书楼”。“书楼”几经火灾后,七世孙孙辟重建之。他热心教育, 在东山设立“山学”, 建学馆, 请成都何维翰主持教务,召聚四方学生,制有“公养之法”。当时有名望的范镇、石扬林、蒲师孟等,都在这里任过教,眉州的读书人都背着行李前往求学,一时间,“书楼”“山学”名满州内外,浓厚的文化风气使当地居民普遍具有一定的文化素养。社会的安定、私家藏书的丰富,为家族成员中的名家著述和学术研究带来了极大的方便,也促使了学术大家的产生。

由此可见,一个地区文化的发展,不仅受政治、经济、时代的影响,还与本地刻书、藏书事业的发展,家族文化的影响,民间教育事业的发展有着密切的关系。没有这一点,要形成一个地区浓厚的学术氛围也是不可能的。

资料图片.

(四)

虽历经千年沧桑,孙氏书楼不复存在,但它的意义对于当代的眉山而言依然不可低估。相关部门以及热心人士、学者也在通过各方努力,希望重塑孙氏书楼当年的盛景,继续弘扬眉山先贤博学好读的精神,继承眉山优秀传统的文化精髓。

东坡区文管所所长杨宇春希望今后在条件成熟的情况下探寻孙氏书楼的故址,探寻更多的相关情况。而我市政协委员们也提出两点建议:一是恢复重建孙氏书楼。建议市委、市政府和有关部门在城市修编规划中,把孙氏书楼的恢复重建工作纳入规划,重建地址建议在东坡岛沿东坡湖岸,建筑风格为仿唐或仿宋,总面积约6000平方米,楼名为“孙氏书楼”;二是建议市图书馆进驻孙氏书楼。目前,市图书馆馆舍面积仅900平方米,远未达到二级图书馆标准。因此,在恢复重建孙氏书楼的同时,建议考虑让图书馆入驻孙氏书楼,这样既解决了图书馆的场所问题,又真正赋予了书楼本来的意味,同时象征着眉山古今文化的传承,可谓珠联璧合。市图书馆进驻书楼后,楼名为“孙氏书楼”,牌子挂眉山市图书馆。

今后,围绕孙氏书楼的话题还会继续,而繁荣眉山文脉的诉求也将得到延续。

何凯 文/图