仁寿黑龙滩:百万人奋战十五年 一湖清水养一方人

蓝天白云相伴,青山绿水环绕,湖面宽阔碧波荡漾,岛屿林立水岸蜿蜒,走进仁寿县黑龙滩,一幅令人心旷神怡的画面徐徐展开。每当说起黑龙滩,当地老一辈的人便有道不尽的言语,山山水水藏着多少动人故事,诉说着仁寿儿女的勤劳勇敢和开拓创新。从1970年开始,百万仁寿人民,历时十五年,依靠自己的力量,建成了蓄水3.6亿立方米,灌溉仁寿、井研、简阳三县120多万亩土地,提供眉山市区、仁寿县城区以及乡镇群众饮用水源的黑龙滩水库。

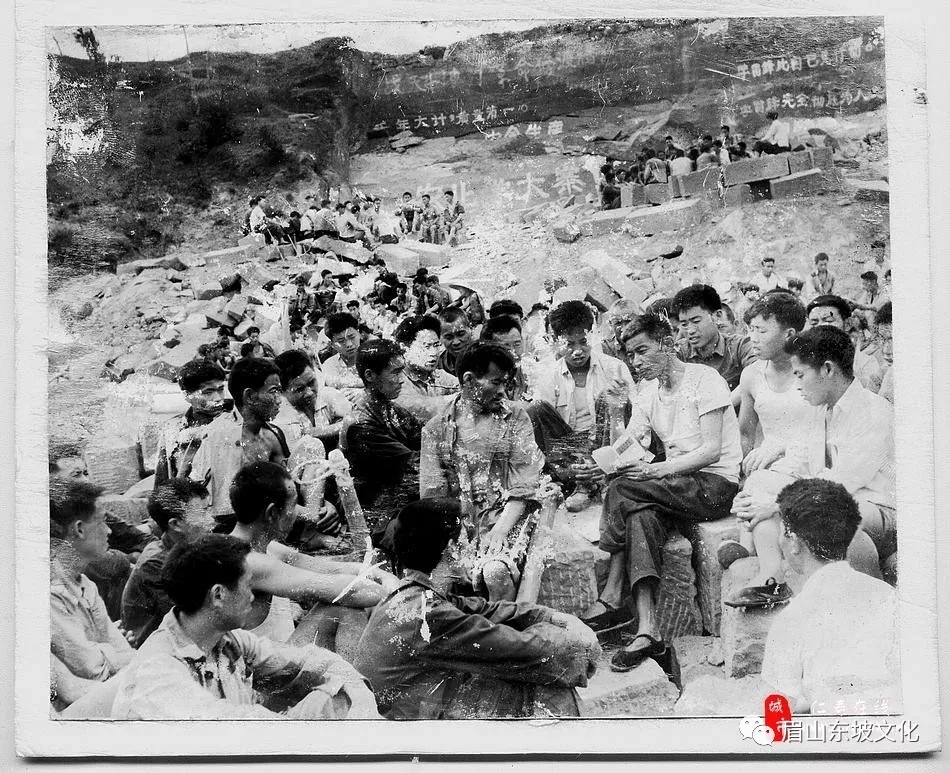

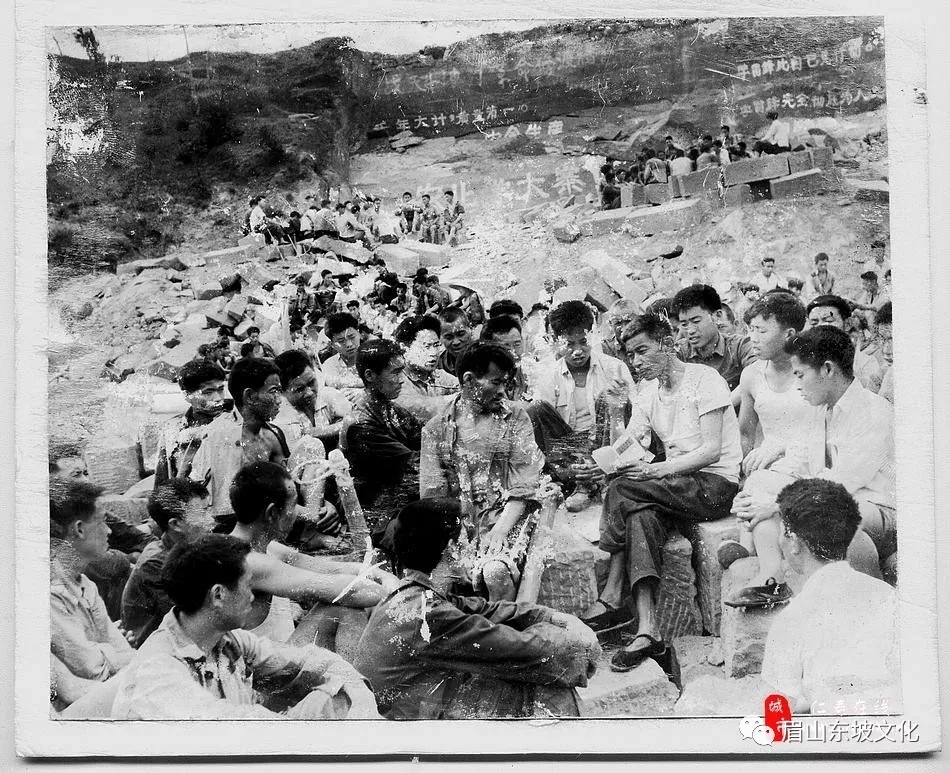

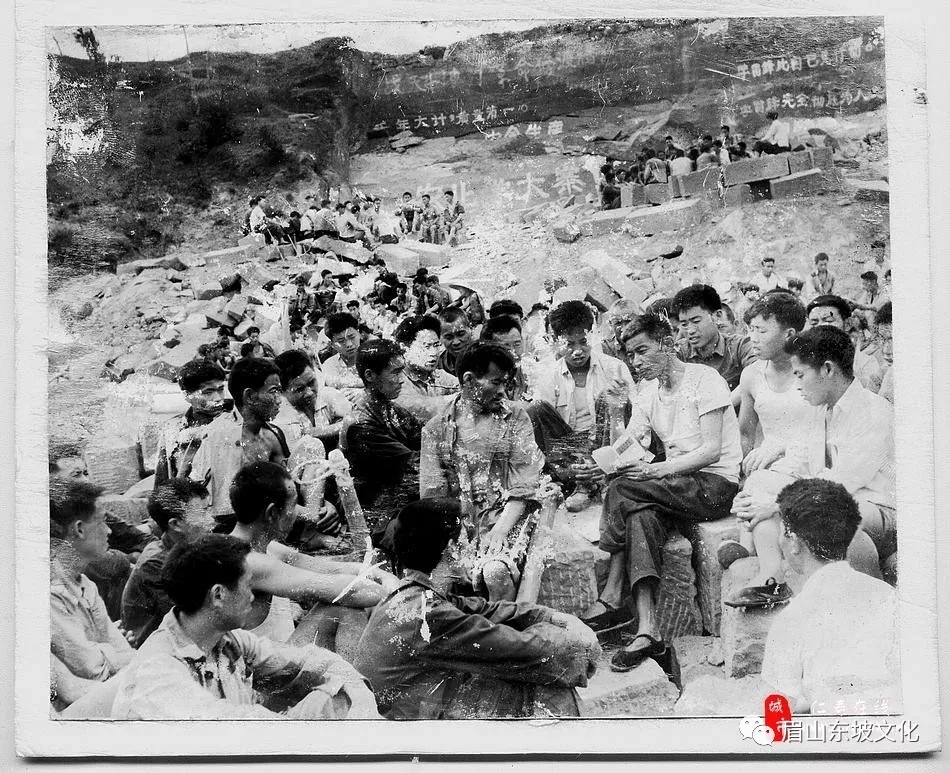

10万劳动大军齐心协力修建水库。(资料图片)

仁寿县曾是全省有名的严重干旱县,“下雨外流,无雨吃愁,十年有九旱,用水贵如油”,就是仁寿县严重缺水情况的真实写照。1952年至1970年,虽然仁寿县陆续修建了部分小水库、山平塘、山湾塘等,但由于工程规模小,蓄水少,“十年九旱”的自然条件仍然没有得到根本解决,依然遭遇了极为罕见的连年大旱。“红苕半年粮,生活苦中尝”,那些年,烈日炙烤着大地上的禾苗,炙烤着人们眼中的希望与失望。在这片赤地千里的土地上,饥寒交迫的人们在龟裂的大地夹缝中,终于爆发出一声震天动地的呐喊。要一劳永逸地解决仁寿缺水问题,必须修建一个大工程。1969年8月,乐山地革委派工作组到仁寿进行水利规划,经过调查研究,先后提出的三个方案中都没有今日赫赫有名的黑龙滩水库。几经波折,1970年5月,省革委同意修建黑龙滩水库。1970年10月1日,一场轰轰烈烈、战天斗地的黑龙滩水库修建史,就此展开。工程虽然被批准了,但是,在当时吃饭问题都没有解决的情况下,人们是怎样对待眼前这个艰巨的工程呢?人力、财力、物力如何得到满足?钱从哪里来?社员大家凑;劳动力怎么办?由生产队选送强壮社员;工具怎么解决?自带;报酬怎么算?评工分,参加生产队当年的统一分配;生活怎么办?口粮自己带,国家(县上)每个工日补助半斤粮食,蔬菜自己种,油、盐、柴、煤等必需品每个工日补助普工0.25元、技工0.35元。黑龙滩大坝工地计划第一批上2000人,结果群众敲锣打鼓一下子送来5000多人,大大出乎最初的预料。松树拼拢就是床,松枝一挡便是房,当地群众的屋檐下,猪圈楼成了水利战士的好住处;没有技术人员怎么办?自己培养。先后送出130多人到省水利学校学习,边学边干;原钢铁公社(乡)石工李书田开展传帮带,一人培养合格石工30多人。一位师傅带20至30名徒弟成为平常事。工地需要石灰自己烧,需要钻子自己造,工具坏了自己修。通俗的说法是:“要学石匠,先学铁匠”。整个黑龙滩工程培养石工、木工等各种技术人员5万余人。常年施工队4万多人,冬、春大突击,每天10多万人吃住在工地。仁寿人民依靠自己的力量,打响了重新安排仁寿山河的战斗。仁寿县龙正镇居民徐国安回忆说,修筑黑龙滩大坝的时候,他还在龙正小学念书。学校组织学生前往黑龙滩大坝勤工俭学。他们自带干粮,步行20余公里前往黑龙滩大坝所在地,沿路将捡来的石头装在书包里送到工地上,供工人使用。他和同学们一起,前前后后共输送小块石头2500余斤。

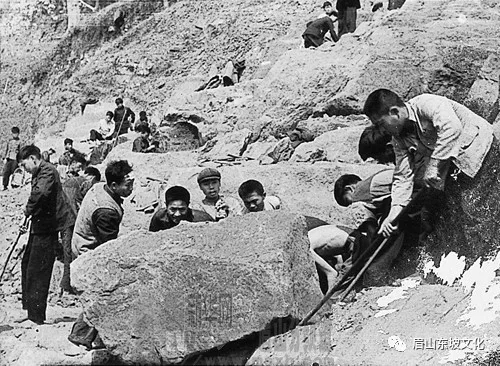

黑龙滩水库修建老照片。(资料图片)

仁寿抬工号子。

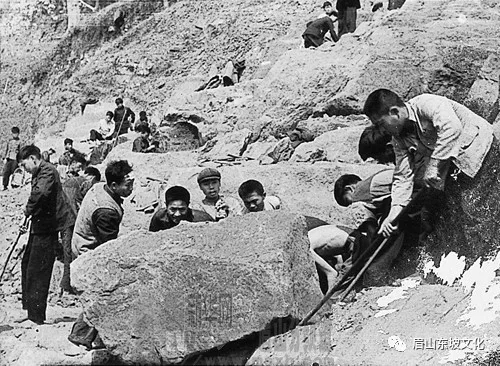

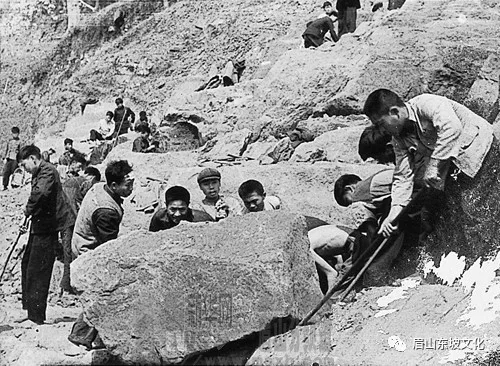

“蜀道难,难于上青天。”过去的仁寿,乡间小路崎岖不平,弯道多,路面窄,交通十分不便,运输全靠肩挑背磨,往往男抬女背,而重物靠一人无法搬移,就产生多人合作整体用力,运用力学原理,通过工具将所抬物体的重量均匀分解到每个人肩上。后来由2人发展到多人,乃至128人的队形,队伍由小到大,由弱到强,所抬之物重达2吨,并把强体力劳动与民间歌谣结合起来,以喊号子统一行动,协调步伐,这就产生抬工号子。抬工号子是仁寿黑龙滩文化不可或缺的组成部分。仁寿抬工号子体现了特别能吃苦、特别能创业、特别讲团结的奋发向上的精神。这种精神在当年修建黑龙滩时得以具体集中体现,并发挥出了它惊天动地的效益。当时,没有车子运石料,6万多名抬工组成7500多个抬工号子队,参加水库及配套工程建设,砌筑大坝的28万方条石,都是抬工们一肩一肩、一杵一杵地抬上大坝的。至今流传着这样一首修建黑龙滩水库的抬工号子:“公元1970年,仁寿修建黑龙滩;东南干渠绕山转,斗农毛渠到田间;引来滚滚岷江水,灌溉陵州万亩田……”这个仅凭肩抬人扛的艰苦工程,在抬工号子的声声呐喊中,历时15年,仁寿儿女不等不靠,终于完成。他们一路唱着团结协作、勇于担当的抬工号子,点燃了那段战天斗地的激情岁月,喑哑着唱了千年的苦调,突然华丽变声,停留在黑龙滩的山川沟谷,汇聚成一首宏大的乐章,誓要唱出美好的生活和美丽的未来:“昔日那仁寿县哟,十年那九年旱哟,靠天来吃饭咧,生产好艰难咧……十二兄弟一条心,各架各势分工明。头杠稳若一尊神,大拐快慢压住阵……一群脊梁扛着大山的汉子,踩着脚下的泥泞,吼着那战天斗地的号子,世世代代行走在仁寿的山山水水间,用他们的生命和汗水筑起了雄伟壮丽的黑龙滩,扛起了仁寿百万人民那份沉甸甸的情怀。在那些不会说话的石头的缝隙里,“镶嵌”着当年震天响地的“号子声”,至今,仿佛还余音袅袅。据悉,仁寿抬工号子2007年被四川省列入首批非物质文化遗产名录,其讲究“以歌辅工”,抬工们在抬石头、木头等重物,或是在造房架桥、婚丧嫁娶出力时,用喊号子的方式,统一步伐,分散负重之苦。号子句式整齐,节奏强烈,平仄相对,音韵和谐,具有较高艺术价值的同时,还能通过拖音与暗语传达路况,协调抬工们互相配合,涉险渡难,是劳动人民智慧的结晶。如今的仁寿,具有抬工精神的广大群众正昂首阔步的向前走着,他们传承着“艰苦奋斗、战天斗地、团结协作、勇于担当”的黑龙滩抬工精神,“抬”起了仁寿今天的和谐与幸福、“抬”起了生活的信心与憧憬、“抬”起了仁寿人民脚踏实地、敢于担当的精神与风采。

黑龙滩水库修建老照片。(资料图片)

“以前这里是不毛之地,荒无人烟。现在到处都是人,到处都是景。”每逢节假日,伍长民都要到黑龙滩水库走一走,看一看。抚今追昔,胸怀激荡。伍长民今年72岁,40年前,他是修建黑龙滩水库百万大军中的一员。伍长民回忆:“当时是生产队选送劳动力,自己带工具,自己带干粮,到工地上抬石头,打石头,砌大坝。修建黑龙滩的钱有一半是老百姓凑的,国家补贴了一半。”据悉,黑龙滩水库历时15年竣工,总投资20266万元,其中国家补助10153万元,群众投资加投劳折价10113万元,基本上各占一半。为修建水库仁寿人民出了大力,流了大汗,甚至有的献出了宝贵的生命,总计因工牺牲的有133人,因工致残的有1205人。如今,建成后的黑龙滩大坝高53米(海拔433—486,防浪墙高程487.2米),长271米,最大蓄水3.6亿立方米,正常蓄水3亿立方米(海拔484),湖岸线长310公里,南北长25公里,水面面积23.6平方公里,岛屿85座。水库年集雨量8000万立方米左右,其余从都江堰通过东风渠引水。水库控灌仁寿、井研、简阳三县120多万亩土地,也是眉山市区和仁寿县城区的居民饮用水源和工业用水水源,160万仁寿人民的母亲湖。从前,偏远的乡镇古井水量小,水质差,遇到天干时节群众饮用水也难以保障,如今,黑龙滩完全实现当年修建灌溉初衷,也成为仁寿发展、惠及民生的坚强后盾。随着“一洞五厂六线”的建设,从黑龙滩引水进村入户,解决了52个乡镇,百万人安全饮水难题。仁寿县禾加镇黄坡社区5社的刘朝方不止一次地说:“1978年我自己参加了黑龙滩水库的修建,现在,我自己也能喝上黑龙滩的水了。”依托黑龙滩良好的资源条件,2015年,仁寿以黑龙滩水库为水源,打通民生隧洞,通过东干渠引黑龙滩水入城,结合龙水河、响水河等现状水系,组成纵横交错的水网系统,形成以仁寿城市湿地公园为核心的生态水体景观体系,修建了14座公园,城市建设得到快速发展。经过30多年的不断投入完善,黑龙滩的功能已经不再局限于蓄水灌溉。2014年5月被评为国家AAAA级旅游景区。湖中的7峡7坝85座群岛,星罗棋布,似水上盆景,碧波万顷,水天一色,回环掩映,如梦如幻。优美的风景,动人的传说,引来无数游客。库区的百姓吃上了旅游饭,走上了致富路。今年6月,国家林业和草原局派出的验收组对仁寿黑龙滩拟建的国家湿地公园进行考察验收,并对建设情况进行评估。根据评估结果,不久的将来,仁寿县黑龙滩将晋升为“国家湿地公园”。“龙滩水清清,越岭又翻山。流进农家院,温暖我心田。嫦娥舒广袖,甘泉洒人间。”届时,黑龙滩将用她更加迷人的风情和更加宽广的胸怀,为生活在这一方土地上的人们带来更多惊喜,更多美丽。来源:东坡文化网记者 郭侨