每年的农历五月二十七,随着锣手的吆喝声,洪雅“五月台会”便正式拉开帷幕。台会巡游、城隍祈福……每年“洪雅五月台会”在充分挖掘传统文化的同时,结合本地特色,在形式和载体上进行创新,使其有特色,每次都吸引数万群众参加。

一场千年的台会在今天得以繁荣,折射的是中华人民共和国成立70周年来我市文化的不断延续与发展创新,证明着我们这个时代的欣欣向荣、和谐安宁与百姓生活的幸福安康。

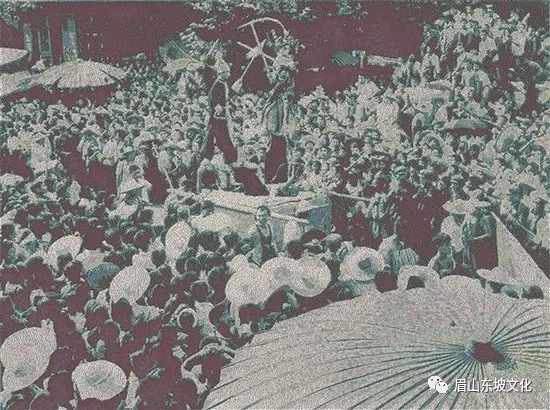

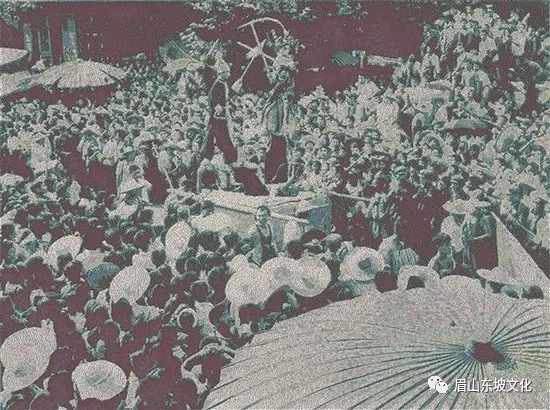

1983年台会期间,艺人们制作台会《打渔杀家》巡游表演。(图片由洪雅宣传部提供)

一件“老物件”诉说一段真实的往昔岁月;一张“老照片”封存一段遥远的回忆。它们缄默的存在,却真实地诉说着那个泛黄的年代,诉说着那个遥远的故事。

“每每看到那些承载着无数洪雅故事的老照片,总能感受到它们散发出的无穷魅力,就好比那时候的五月台会。”在近日的采访中,洪雅县档案馆相关负责人介绍,五月台会是洪雅最为隆重的一种民间信仰祭祀活动。参与人数最多,面最广,是人们崇拜自然、敬畏神灵、祈求平安的一种表达方式。到了会期这一天,人们从四面八方涌向县城,真是人声鼎沸,盛况空前。

“在震耳欲聋的锣鼓声中,人们把城隍老爷和城隍娘娘的木胎雕像,放在一个特制的彩色木轿中,由八个披红挂彩的年轻人抬着。轿前由抑恶扬善的‘判官’‘无常’、‘鸡脚神’等开道,随后是焚香打扇、顶礼膜拜的善男信女,一路前呼后拥,吹吹打打,风风光光。随后便是内容独立,形态各异的古典戏曲台会,少则几台,多则十几乃至数十台。”该负责人介绍,农民有亲友在县城住的,老早在会期的头几天,就做了不速之客,来到亲友家住下,等待看会;没有亲友的,也在这天来到县城,所谓“七姑娘,八姨娘,拉拉扯扯来看城隍!”

“1983年的台会巡游,摄影家们拍下了这珍贵的一幕。”指着老照片,该负责人感叹,现场数不清的人群,蜂拥跟着看,真是人山人海,万人空巷,倾城出动。

从老照片中不难看出,当时的台会人山人海,摩肩接踵。“艺人们装扮成戏剧中的人物高立于台上,惊、险、齐的表演对于当时文化娱乐活动匮乏的人们而言是一场盛典。”该负责人表示,每个台会的场景都是一折经典的戏剧片段,比如《贵妃醉酒》《劈山救母》等,以前熟悉这些戏文的乡亲耳濡目染就会从中得到寓教于乐的教化,所以尽管路途遥远也要前来目睹盛况。

而这样的盛况早在1300年前就已显露。“据清嘉庆《洪雅县志》记载:‘五月二十七,传城隍神诞、皆演剧、极为烦嚣。’寥寥数语,展现了当时台会活动的盛况。”该负责人介绍,这种盛况一直延续到中华人民共和国成立。“虽然有段时间中断了,但恢复后依旧生机盎然。”洪雅台会曾经巡游天府蓉城、雅安雨城、三苏故里,名响蜀中。在1987年秋,“五月台会”赴成都参加首届中国艺术节开幕式,轰动蓉城。

以前的卖油郎独占花魁表演。(图片由洪雅宣传部提供)

随着社会的发展演变,城隍的社会职能越来越多,由最原始的城池守护神,演变成为驱灾除患、扬善惩恶、督官慑民、保障人们生命财产的全能神明。同样的,“洪雅五月台会”作为传统民间集会随着经济社会的发展,也在规模和功能性、材质等上不断自我调整演化。

“洪雅‘五月台会’源于唐代后期的灯会、地会、庙会,表演形式由地面发展成‘平台’和‘高桩’,用旧式大方桌或平板双人床扎台布景造型表演。每场台会由4个或8个身强力壮的汉子抬着游街,所以台会其实就是‘抬会’。”该负责人表示,经过1300多年的积淀、传承和演变,洪雅台会已成为一门独具特色的民俗文化艺术。如今,台会被注入时代气息,人们将现代科技与民间艺术相结合,集绘画、剪纸、雕塑、建筑、舞台、布景等于一身,融形、色、声、光、动于一体,使传统民间艺术与现代文明交融,珠联璧合,相得益彰。

洪雅台会的精髓体现在“找扎”技艺。而“找扎”的妙处便是体现在营造一种“惊、奇、险”的视觉奇观上:看上去没有任何外力支撑,孙悟空却能站在铁扇公主薄薄的芭蕉扇上耍帅,白娘子也像施展轻功一般站在纸伞上。“找扎”,就是通过力学原理做出一个非常具有隐蔽性的支撑点,术语叫做“高桩”,演员站在其上做各种表演,给观众带来腾云驾雾般的视觉观感。

洪雅“五月台会”传统“找扎”技艺以竹篾和棉丝纸为材料,竹篾要经过抛光、塑形、火烤等多道工序加工,棉丝纸在桐油里浸过才能得到一定程度韧性。但即使非常繁琐,做出来的成品仍旧难以保存。“虽然传统材质传递出的韵味是无法言喻的,但是没办法,综合成本、效率、材料易得性,我们都用钢丝和布料代替了。另一方面,现在的材质使得找扎的表现力更强、可塑性更高、色彩更丰富。”该负责人介绍。

此外,洪雅“五月台会”在器具上也有一定更新:以前是用八仙桌做台基,各种场景、人物在小小一张桌子上堆砌起来;后来改用面积更大的乒乓球台;现在发展到用机动车来承载。“近来有民俗学教授说既然是非物质文化遗产,还是要保持它的原汁原味,所以有的时候又换人抬,有时仍用发动机做动力,但还会做一个人抬的样子摆出来。”该负责人表示,随着找扎不断的革新,它从一个单纯的技艺变成多工种的复合型技艺。

得益于洪雅“五月台会”的不断发展传承和艺术魅力,2004年12月,四川省文化厅授予洪雅县“四川省民间台会艺术之乡”称号;2008年12月,文化部将洪雅县命名为“中国名间艺术之乡”;2009年7月,省人民政府公布洪雅“五月台会”(城隍庙会)为第二批省级非物质文化遗产保护名录。

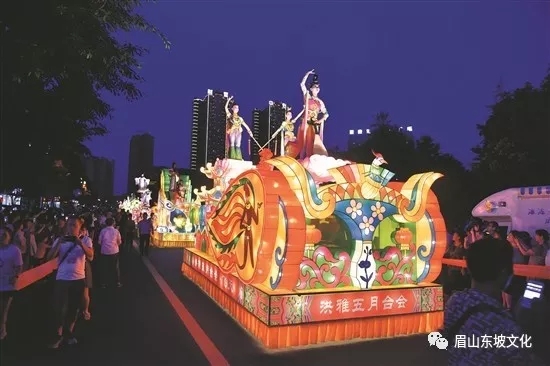

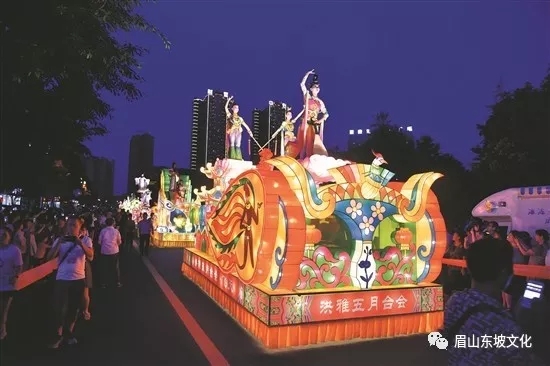

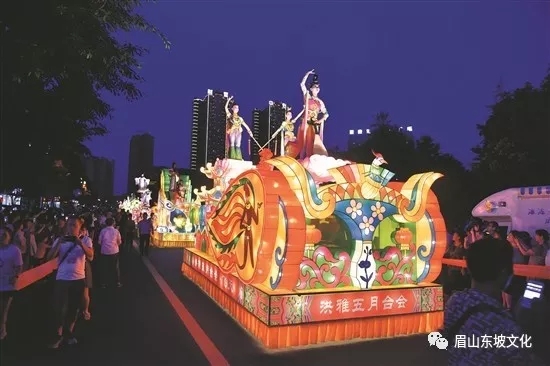

现在色彩绚丽的花灯。

在位于止戈镇五龙村的洪雅县民俗台会博物馆里,有“台会渊源馆”“台会模型馆”“石雕馆”,展出各种民间造型艺术,原始而实用的衣食住行、家具、装饰、竹编、刺绣、纸礼、雕塑、皮影、花灯、旱船、龙灯等。根据馆中的文物记载,“壁山寺记载,每逢农历五月廿七日,商贾辐辏,货物云集自一日致十日方罢。”可知,“五月台会”不仅在凝聚人气、鼓舞人心方面有着独特作用,还成为当时洪雅文化的重要平台。

“‘五月台会’是具有浓厚的民族和地域特色的民俗文化艺术活动,并且普及城乡,深入人心,影响极深,被广大群众喜闻乐见。”该负责人说到,“五月台会”不仅是集戏剧表演、音乐舞蹈于一体的艺术综合体,而且是融文化、经济、政治于一体的地方庙会节,每年农历五月二十七台会期间,近至十里八乡的群众,远至云、贵、湘、鄂、陕各省的商贾皆如期云集洪雅,物质交流十分丰盛。

“‘五月台会’是洪雅人们追求和平、安定,向往光明幸福的心灵寄托,情绪物化。千百年来,不断传承发展,集聚洪雅人民千百年智慧和深厚的地方民俗文化积淀成为华夏民族民间艺术史上的一枝奇葩。”洪雅县相关负责人表示,为弘扬和传承洪雅优秀民族民间文化,丰富广大人民群众文化生活,因此,县委、县政府在每年的农历五月二十七举办洪雅“五月台会”,希望以此能保护、延续传统民俗文化。

洪雅“五月台会”经过数千年的发展和几十年的创新打造,现在已经成为洪雅民俗文化的一个名片。其实,纵观洪雅“五月台会”的发展传承,都表现出了传统文化的生机与活力,而这也无一不证明着我们这个时代的欣欣向荣、和谐安宁,证明着中华人民共和国成立70周年我市文化的大发展,大繁荣。

如今的台会夜间巡游更美。

来源:东坡文化网记者 陈燕利